本邦初。火煙の中の状況判断 現場指揮論現場指揮小・中隊長、大隊長・指揮本部必携の書。

指揮者に必要な知識・能力には、技術論としての戦術論(対象=自然現象)と、管理論としての指揮論(対象=人間の集団)の異質な両者を要求されます。この両者を豊富な著者の現場体験と諸科学を融合させ、指揮能力を具体的にまとめた、わが国初の画期的指針書です。

(読者の声 月刊誌『近代消防』より抜粋)

本書を指揮論として一読する価値は十分にあり、また私はこれ以上の指揮論が記された書籍を見たことがありません。私はかつて、消防司令として消防本部特別救助隊の当直の責任者に就任した際、初めての救助隊勤務ということでもあり、一抹の不安を感じて勤務したものでした。

その時、同僚から推薦されたのが本書でした。本書は私の不安を見事に解消してくれました。私は本書を繰り返し読み、各種の災害現場から帰署した後には必ず読み返したものです。私はその後、消防署の大隊長を2年間勤め、炎上火災に何度も出動し、ようやく冨樫氏の考えを、身をもって理解できたと感じました。

冨樫氏は、本書の前書きで「長年溜め込んだ資料やメモ類を見るにつけ、これを捨て去ることの無念の思いが拭い切れず」と記しています。冨樫氏は本書により、その指揮論を渾身の力で、私たち現職消防職員に可能なかぎり分かりやすく著したのでしょう。指揮論を学ぶ現場の消防職員にとっては大変有難い一冊です。

不安から自信へ、さらに確信へ。修羅場の指揮判断とは。大好評。

| 著者 | 冨樫金三郎(元東京消防庁装備部長、元消防大学校客員教授) |

|---|---|

| 仕様 | A5判400頁 |

| 価格 | 2,900円 |

| 在庫 | あり |

組見本

タップして拡大させる

目次

序章 指揮の原点は消火活動

- 第一節 はじめに

- 第二節 消防指揮の基本は消火活動にあり

- 第三節 経験の効用と限界

- 第四節 異常事態の管理

第一章 消火活動の特徴

- 第一節 活動対象の不定性

- 第二節 火災の偶発性

- 第三節 被害の拡大危険

- 第四節 活動環境の異常性

- 第五節 活動の危険性

第二章 活動組織とその運用

- 第一節 組織作りは古代から

- 第二節 活動組織の現状

- 第三節 統括指揮者

- 第四節 幕僚(スタッフ)

- 第五節 伝令

第三章 消防活動と情報

- 第一節 生命体と情報

- 第二節 組織と情報

- 第三節 情報源

第四章 情報収集

- 第一節 情報収集

- 第二節 情報伝達

- 第三節 情報の変質

- 第四節 情報表現

第五章 状況判断のメカニズム

- 第一節 行動規範

- 第二節 状況特性

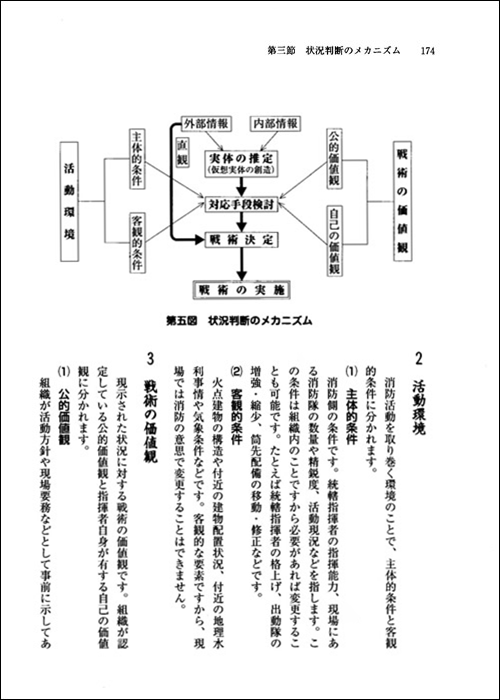

- 第三節 状況判断のメカニズム

第六章 指揮者の発想法

- 第一節 状況即応

- 第二節 危険側の選択

- 第三節 最悪事態の防止

- 第四節 賭ける勇気を

- 第五節 空振りは安全の証拠

- 第六節 指示・命令の修正・変更をためらうな

第七章 状況判断八則

- 第一節 情報重視

- 第二節 状況を読め

- 第三節 危険側に立て

- 第四節 俯瞰的視野を持て

- 第五節 状況に即応せよ

- 第六節 活動限界

- 第七節 最善を望むな

- 第八節 消防力の集中

第八章 指揮の実践

- 第一節 戦術の決断

- 第二節 指揮態度

- 第三節 場所・位置の特定

- 第四節 上位者に指揮介入

- 第五節 統轄指揮者を裸にするな

- 第六節 小声のアドバイス

第九章 指揮者の資質

- 第一節 冷静さ

- 第二節 信念

- 第三節 責任感

- 第四節 使命感を研ぎ澄ませ

第十章 訓練

- 第一節 実戦と訓練の格差

- 第二節 訓練の舞台作り

- 第三節 訓練種別とその概要

- 第四節 年に一度は組織を挙げた大規模訓練を

- 第五節 事例 大失敗の震災大演習

終章 火掛りの今昔

- 第一節 大極殿炎上

- 第二節 消し札戦法の功罪

- 第三節 現場聖域観の崩壊

- 第四節 火掛りの課題

- 第五節 プロの条件

火の丸防災 株式会社

火の丸防災 株式会社